2024年4月、日本の相続に関する重要な法律が施行されました。それは、相続によって不動産を取得した場合の、相続登記の義務化です。

これまで、不動産を相続した際に登記を行わないことが法的には許されていましたが、新たな法改正により、相続人は不動産の名義変更を行わなければならなくなりました。この法律が施行された背景には、日本が抱える深刻な不動産問題が大きく関係しています。

本ブログでは、この相続登記義務化の内容と、それがどのように日本の不動産問題と関連しているのか、特に空き家問題や所有者不明土地の現状について詳しく解説します。

目次

● 空き家問題の拡大

● 所有者不明土地の問題

● 相続登記義務化による影響

● 相続登記義務化による空き家問題への影響

● 空き家や所有者不明土地への対策

● まとめ

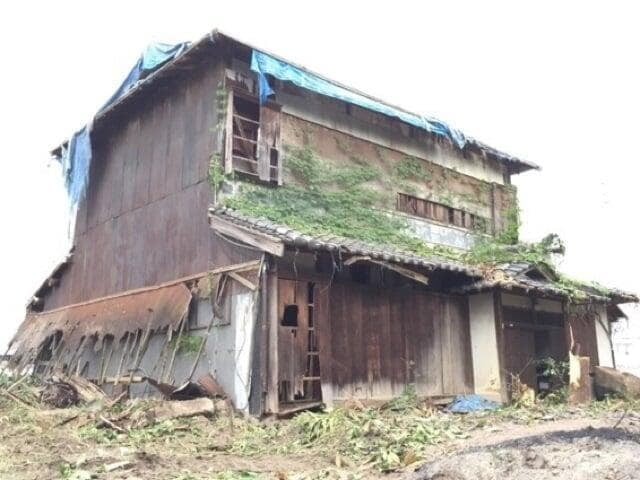

まず、日本が抱えている深刻な問題のひとつが「空き家問題」です。総務省のデータによると、2023年時点で全国に約900万戸の空き家が存在しています。この数は年々増加傾向にあり、2030年にはさらに増加するとの予測もあります。特に地方都市や過疎地域では、住宅が次々と空き家となり、地域の景観や治安にも影響を及ぼしています。

空き家が増加している主な原因としては、少子高齢化と都市部への人口集中が挙げられます。若年層が都市に移住する一方で、地方に残された住宅がそのまま放置されるケースが多いのです。相続が発生しても、不動産が売却できない、または利用価値が低いことから放置され、空き家として残る状況が生じています。このままでは、空き家は今後も増加の一途をたどり、社会的な負担が増加する可能性が高いです。

空き家問題と同様に深刻なのが所有者不明土地の問題です。日本全国で所有者が確認できない土地が増加しており、その面積は九州の広さに匹敵すると言われています。所有者が不明である土地は、公共事業や再開発を進める際に大きな障害となります。例えば、道路や公共施設の整備、災害復興など、土地の所有権が明確でないと計画が遅延し、多くのコストが発生します。

2024年4月に施行された相続登記義務化の法律は、こうした問題に対処するための一手段として期待されています。この法律では、相続が発生した場合、相続人は3年以内に登記を行わなければならないと定められています。これにより、相続後の不動産が放置されることを防ぎ、所有者不明土地の増加を抑制する狙いがあります。

また、登記を怠った場合には過料が課されるため、相続人にとって登記を行わないリスクが大きくなりました。これにより、相続登記が進むことで、不動産の管理がより透明化され、空き家や所有者不明土地の問題解決が期待されています。空き家問題に対しても、相続登記義務化は一定の効果を持つと考えられます。相続登記が義務化されることで、空き家となっている不動産の所有者が明確になり、行政や地域社会がその活用を進めるための一歩となる可能性があります。例えば、空き家バンクなどの制度を利用して、空き家を新しい住民や事業者に提供する取り組みが行われていますが、所有者が明確でない場合、こうした取り組みが進まないことがありました。相続登記義務化により、空き家の所有者が明確になることで、こうした再活用の可能性が広がります。

空き家や所有者不明土地の問題を解決するためには、相続登記義務化だけでは不十分です。今後も、行政や企業、地域社会が連携して、多角的な対策が求められます。例えば、空き家のリノベーションや再活用に対する税制優遇措置の拡充、所有者不明土地の一元管理を進めるための法整備などが必要です。また、相続発生時には早めに専門家へ相談し、適切な手続きを行うことが重要です。

2024年4月の相続登記義務化は、日本が抱える空き家や所有者不明土地の問題に対処するための重要なステップです。しかし、この法律だけで全ての問題が解決するわけではありません。これからも、地域や社会全体で連携し、持続可能な不動産の管理と活用を進めていくことが求められます。不動産相続に関する課題は一つではなく、多面的な対応が必要ですので、相続が発生した際には、早めに対応し、手続きの遅延やリスクを避けることが重要です。

相続登記や不動産に関する相談は、専門家に依頼し、安心して手続きを進めてください。不動産相続の相談窓口 「旭パワーマネジメント」

フリーダイヤル:0120-147-711